Las víctimas reclaman

| Línea 72: | Línea 72: | ||

== El debate de la memoria == | == El debate de la memoria == | ||

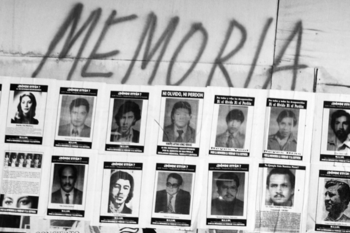

| − | + | [[Archivo:Mural elaborado por la organización HIJOS 2010.png|350px|thumb|center|Mural elaborado por la organización H.I.J.O.S. 2010. Fotografía: César García.]] | |

| − | Mural elaborado por la organización H.I.J.O.S. 2010. Fotografía: César García. | ||

<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||

Revisión del 13:00 10 abr 2019

La demanda de los afectados[editar | editar código]

| ExpandirDerechos Humanos |

|---|

El enfrentamiento se desarrolló en dos momentos críticos a lo largo de tres décadas que van desde los años sesenta a los noventa. En la década de los sesenta la persecución de opositores, armados y no armados, las desapariciones forzadas y las ejecuciones fueron notorias. Las áreas más afectadas fueron la capital, la Costa Sur y el oriente. En las década de los setenta y ochenta similares hechos se registraron en mayor escala y en un espacio geográfico más extenso, pero esta vez más orientado hacia el occidente guatemalteco, espacio donde se produjo el grueso del enfrentamiento y donde se sintieron las mayores consecuencias. En el occidente confluían los peores registros sobre la población: mayor pobreza, menor educación, menor presencia del Estado y a su vez era la región donde se concentraba la mayoría de indígenas.

| ExpandirViolaciones a Derechos Humanos |

|---|

Las muertes y daños a las personas y la destrucción de patrimonio son constantes en las guerras. Una de sus consecuencias es la huida de los lugares críticos. La guerra también significa una lucha por controlar el terreno y la población, la cual trae la militarización de la vida cotidiana y la restricción de la libertad. En la década de los sesenta lo más visible del reclamo fue la organización de los familiares de víctimas y la solicitud de la aparición de sus parientes secuestrados. Muchas veces acompañados con el apoyo de estudiantes, algunas fuerzas políticas, organización de trabajadores y campesinos así como asociaciones jurídicas. Desde esa época el principal reclamo se centró en denunciar la violación de los derechos humanos, porque la práctica gubernativa ahora fue la de no hacer prisioneros políticos.

| ExpandirSecuestro |

|---|

En el segundo momento las denuncias también fueron asumidas por familiares y organizaciones que los acompañaban. Sin embargo, esta vez el rasgo más notorio fue la aparición de varias organizaciones de sobre vivientes afectados para señalar las violaciones. Estas no se circunscribieron a denunciar lo sucedido a las víctimas fatales sino también a frenar la militarización de la sociedad. Así surgieron asociaciones de viudas, de desplazados, de refugiados, además de las organizaciones campesinas y sindicales, de cristianos organizados y las organizaciones comunales. Todas desarrollaron la denuncia y exigieron respeto a sus vidas.

| ExpandirDesaparición forzada |

|---|

En el plano internacional surgieron grupos de derechos humanos que hacían públicos los hechos represivos y que cabildeaban en la Organización de Naciones Unidas y en los gobiernos de diferentes países para obtener condenas internacionales a la violación de los derechos humanos en Guatemala.

| ExpandirDesplazamiento forzoso |

|---|

El gobierno los señalaba como fachadas de los grupos guerrilleros. Sin embargo, la preocupación por esas violaciones fue un asunto internacional y las reprobaciones fueron constantes por parte de muchos gobiernos. Guatemala fue puesta en la lista de los países más violadores.

| ExpandirEjecuciones arbitrarias |

|---|

Para profundizar[editar | editar código]

| ExpandirViolencia contra mujeres y niños |

|---|

- ¿Con qué objetivo se organizan los sobrevivientes del conflicto armado?

- ¿Cómo puede contribuir la sociedad para que las víctimas superen el trauma?

| ExpandirOrganización de las Naciones Unidas (ONU) |

|---|

El debate de la memoria[editar | editar código]

| ExpandirAmnistía |

|---|

Los acuerdos de paz señalaron la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido, reparar los daños ocasionados y juzgar a los autores de los actos que habían sobrepasado los límites humanitarios. Al mismo tiempo se propuso que los resultados obtenidos en esclarecer los hechos no servían como prueba en los procesos legales. Días antes de la firma, la Comisión de Reconciliación Nacional del gobierno promovió la amnistía sobre determinados delitos cometidos durante el conflicto.

| ExpandirTestimonio |

|---|

Dos años después, el Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) presentó los resultados de su investigación sobre los hechos del conflicto. Esta había surgido por la duda que había en muchos sectores y en la Iglesia católica sobre la comisión de verdad surgida del acuerdo firmado en 1994. Además, la Iglesia consideró la investigación como un acto de compromiso de su parte con las víctimas. Con algunas diferencias de enfoque respecto al documento de la CEH que sería conocido un año después, el informe Guatemala: nunca más señalaba el proceso de violencia vivido en el país, apoyado en testimonios de sobrevivientes. Pocos días después de ser presentado el informe, fue asesinado el obispo Juan Gerardi, responsable del proyecto. Un largo y confuso juicio siguió contra los acusados del asesinato, ligados a la estructura militar.

| ExpandirReconciliación |

|---|

El trabajo de la CEH presentó sus resultados en 1999 con el informe Guatemala, memoria del silencio, pero el gobierno argumentó que éste no ayudaba a la reconciliación. En el fondo estaba la crítica de los militares, sobre todo los de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), quienes señalaban que sus consideraciones no habían sido tomadas en cuenta por la CEH y que su informe era proclive a los guerrilleros, posición que fue acuerpada por algunos políticos, ex funcionarios y empresarios.

| ExpandirMemoria histórica |

|---|

Hasta el presente diversas actividades se han desarrollado en torno a la memoria del conflicto. Es decir al recuerdo público compartido por la gente sobre ese período. Muchas se relacionan con construcción de monumentos o placas conmemorativas de las víctimas asesinadas, regadas en varios puntos del país. También se han desarrollado recopilaciones testimoniales y obras que tratan de presentar la memoria de los hechos en múltiples poblaciones y regiones. Al mismo tiempo ha habido una variada producción histórica, analítica e informativa sobre el conflicto. Libros, folletos, videos, murales y obras de arte, se han elaborado para referirse a momentos concretos, a víctimas masivas, a determinadas figuras importantes o a determinados lugares que se desean recordar. Miembros del ejército y aliados también han desarrollado libros y conmemoraciones al respecto presentando su propia interpretación. Por su parte, el Estado ha tenido distintas respuestas en torno a la memoria, dependiendo de quién gobierne. Algunos presidentes han pedido perdón por determinados casos. Pero aún falta mucho.

Para profundizar[editar | editar código]

- ¿Considera que es importante recordar lo que pasó? ¿por qué? ¿cómo?

La reparación de los daños[editar | editar código]

| ExpandirReparación psicosocial |

|---|

Una de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) era la de compensar a las víctimas del conflicto. El Estado creó la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala (Sepaz) para llevarla a cabo. Mucha discusión se desató en torno a saber quiénes eran víctimas. Si todos los afectados por el conflicto, incluso militares, patrulleros, empresarios y opositores al gobierno, o se refería a la población civil, a los no combatientes, además, si incluía a los desaparecidos durante el conflicto.

| ExpandirComisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) |

|---|

El gobierno de Álvaro Arzú aceptó desarrollar políticas que remediaran los daños. La compensación podía ser una ayuda económica directa o invertida en proyectos productivos, también el reconocimiento público del Estado –o de la guerrilla– sobre su participación en la violación de derechos humanos y la responsabilidad por la militarización de la sociedad. Grupos indígenas reclamaron el resarcimiento por las matanzas y por los daños culturales y ambientales.

| ExpandirResarcimiento |

|---|

Los gobiernos siguientes mantuvieron programas de resarcimiento pero sus resultados fueron criticados como insuficientes por las organizaciones de víctimas, alrededor de 1,200 comités comunitarios en 14 departamentos, más otro tipo de organizaciones. Por otro lado, el gobierno de Alfonso Portillo incluyó a los miembros de las patrullas civiles en un programa de compensación por los servicios prestados. Aunque las patrullas habían sido disueltas, estas siguieron funcionando. Favorecerlos de esta manera era visto por el partido en el gobierno como una forma de convertirlos en aliados electorales. Los exsoldados, especialmente los discapacitados, también han presionado para recibir compensación, pero con pocos resultados.

| ExpandirExhumaciones |

|---|

Un tema difícil fue la definición de las víctimas de las masacres, tanto las mortales como los sobrevivientes. Algunos disminuían las cantidades conocidas o negaban las matanzas. Para demostrar su existencia diversas entidades excavaron sitios y exhumaron cuerpos que luego eran entregados a los familiares para ser enterrados. Esta experiencia fue ejemplo para aplicar en países que tuvieron conflictos similares en otras partes del mundo. Las exhumaciones se han realizado en sitios denunciados como cementerios clandestinos e incluso en los cementerios oficiales, algunos no habían sido identificados en los informes, señalando que las masacres habían sido más que las señaladas. Un trabajo de reparación que no ha tenido mayor atención ha sido el tratamiento psicológico a los sobrevivientes. Muchos aún manifiestan signos de angustia, miedo y dolor que surge con su recuerdo, llamado trauma. Pero, ante la falta de apoyo gubernativo, son pocas las instituciones que desarrollan ese trabajo.

| ExpandirImpunidad |

|---|

Varios familiares u organizaciones acusaron judicialmente a algunos responsables de crímenes de guerra. La polémica abierta está entre los que consideran necesario que la justicia actúe frente a los que dicen que los juicios son actos de venganza. A lo largo de los años ha habido varios juicios, algunos de ellos en juzgados internacionales. Unos han tenido condenas y otro no, pero su realización ha indicado voluntad en parte del sistema de justicia para no dejar de castigar los crímenes más atroces del pasado. Alrededor de ellos se ha desarrollado una polémica sobre la impunidad, es decir el no castigar los delitos por la complicidad del sistema de justicia. Una situación que permanece con los delitos que se cometen hoy en día.

Para profundizar[editar | editar código]

- ¿De qué forma se ven afectados hoy en día los sobrevivientes del conflicto armado?

- ¿Quién debería tener derecho al resarcimiento y en qué forma debe resarcírsele?

Se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, las cuales vienen dadas por los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los órganos sexuales. Es la corporalidad, el funcionamiento y forma del cuerpo. Es algo innato, biológico, que cambia de forma y funcionamiento de acuerdo a la edad.